【编者按】

2021年,我们将迎来中国共产党成立100周年。近百年来,为了实现中华民族伟大复兴的历史使命,无论是弱小还是强大,无论是顺境还是逆境,中国共产党都初心不改、矢志不渝,团结带领人民历经千难万险,付出巨大牺牲,敢于面对曲折,勇于修正错误,攻克了一个又一个看似不可攻克的难关,创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹,中华民族迎来了从站起来、富起来,再到强起来的伟大飞跃。中国文明网“知史明道”订阅号推出党史故事专栏“信仰的力量”,今天为您讲述新中国成立之初调整工商业和扩大城乡交流的故事。

“挂红旗五心不定,扭秧歌进退两难”。1950年,武汉一位资本家写的一副对联真实地反映了当时工商界的心理状态。

这时,失业工人、失业知识分子和一些手工业者对中国共产党也有意见。他们说“解放了,生活为什么这样苦?”大部分农民,由于没有实行土改,又要征收公粮,也有意见。而由于革命的胜利,中国共产党党内也滋生了一些不良情绪,如在对待公私关系问题上,有人提出:国营经济要无限制地发展。“越发展,就越要排挤私营”。

有鉴于此,1950年6月,毛泽东在中共七届三中全会上提出“不要四面出击”的方针,他说:在过去一段时间里,进攻面太宽,走得太远,搞得太紧张,十分不利。应当团结一切可以团结的力量,缓和一切可以缓和的地方,不要“四面出击”。一定要坚持“四面八方”。他还提出了合理调整工商业、解决失业问题、实行减租减息和土地改革、给小手工业者找出路等具体举措。

针对私人资本主义企业的具体困难,人民政府对国营经济和私人经济在原料供应、劳资关系、市场、价格、内外交流等方面实现一视同仁,并采取加工订货、统购包销等办法,这不仅使民族资产阶级渡过了经济萧条的难关,而且获得了较快的发展。1951年同1950年相比,全国私营工业户增加11%,生产总值增加39%,被私营工商业者称为发展的“黄金年”。

天津恒源纺织厂召开第一届劳资协商会议。图片来源:《中国共产党的九十年》

对财政经济好转的状况,陈云有过如下说明:“3月物价稳定,5月中旬全国各地工商业者都叫喊货卖不出去。于是我们发了两路‘救兵’,一为加工订货,一为收购土产。起决定作用的是收购土产,因为收购土产,就发出了钞票,农村有了钱就可以买东西。到9月全国情况就改观了,霓虹灯都亮了。”后来,陈云对这一段的工作曾作过一段精彩的概括,他说:当时我们主要抓了两件事,一是统一,二是调整。统一是统一财经管理;调整是调整工商业。一统一调,“只此两事,天下大定。”

由于多年战争造成城乡阻隔的影响,大量土产品积压卖不出去,农民手里没有钱,购买力很低,工业品也推销不畅。党中央高度重视这个问题,把扩大城乡交流放在1951年财经工作的第一位,强调这是“关系全国人民经济生活的一件大事”,“解决这些实际问题就是为人民服务,不解决实际问题谈为人民服务,则是空话一句”。

1950年冬,华北区五省二市组织大规模的土产交流会,率先打开市场流通局面。至1951年春,共销售总值约合70亿斤粮食的土产品,立竿见影增加了农民的货币收入。中央及时总结和推广华北区的经验,要求各大区及省、地、县都举办土产交流会或产销会议。1951年至1952年,全国各种物资交流大会此起彼应,盛极一时。

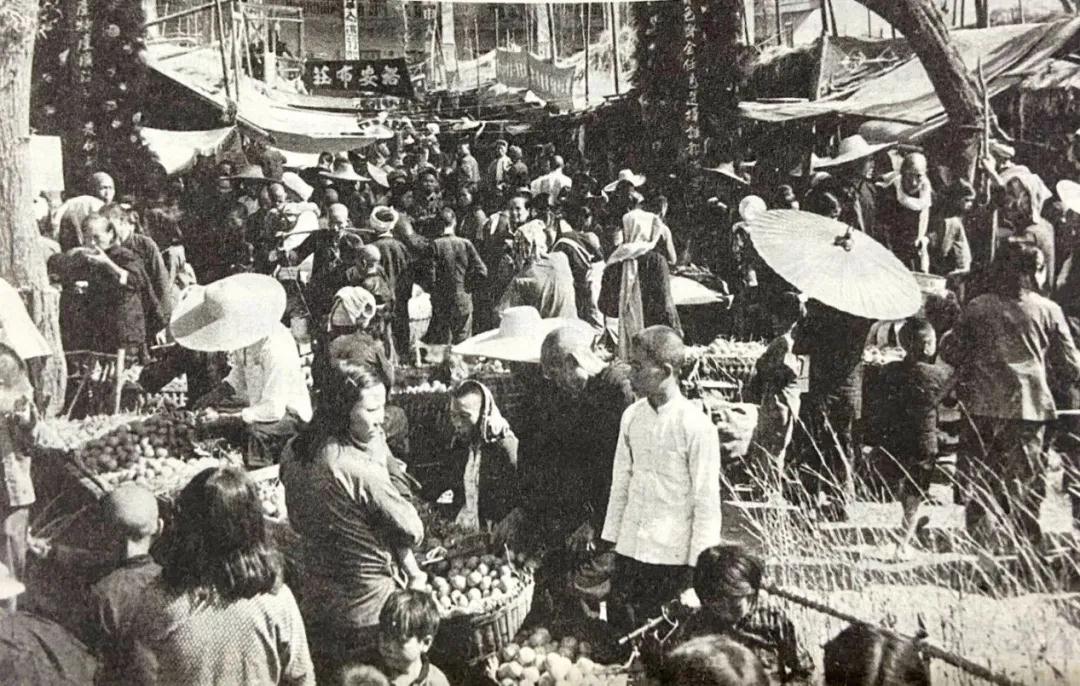

活跃的农产品市场。图片来源:《中国共产党的九十年》

到1952年底,国家的财政经济状况获得根本好转。广大人民群众得到了物价稳定、生活改善的实惠,私营工商业也获利颇丰。武汉资本家把对联改为“挂红旗五心已定,扭秧歌稳步前进”。

由于全面贯彻了“公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流”的基本经济方针,不但使旧中国半殖民地半封建经济顺利转变为各种经济成分在国营经济领导下分工合作、各得其所的新民主主义经济,而且有效地促进了生产发展和经济繁荣。

——摘自《中国共产党的九十年》

(参考资料:《中国共产党的九十年》(中共党史出版社、党建读物出版社);北京晚报)